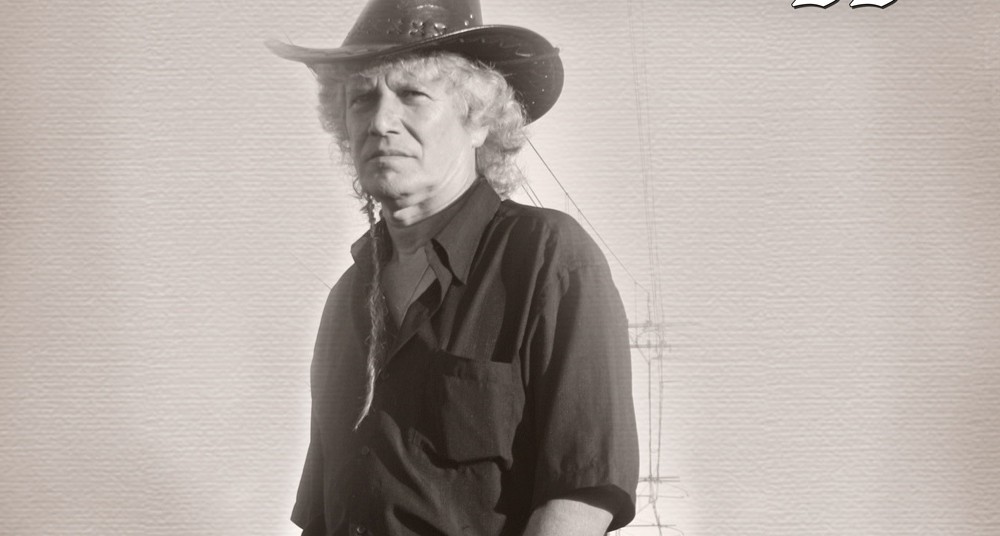

Matt Elliott

Drinking Songs – Live 20 Years On

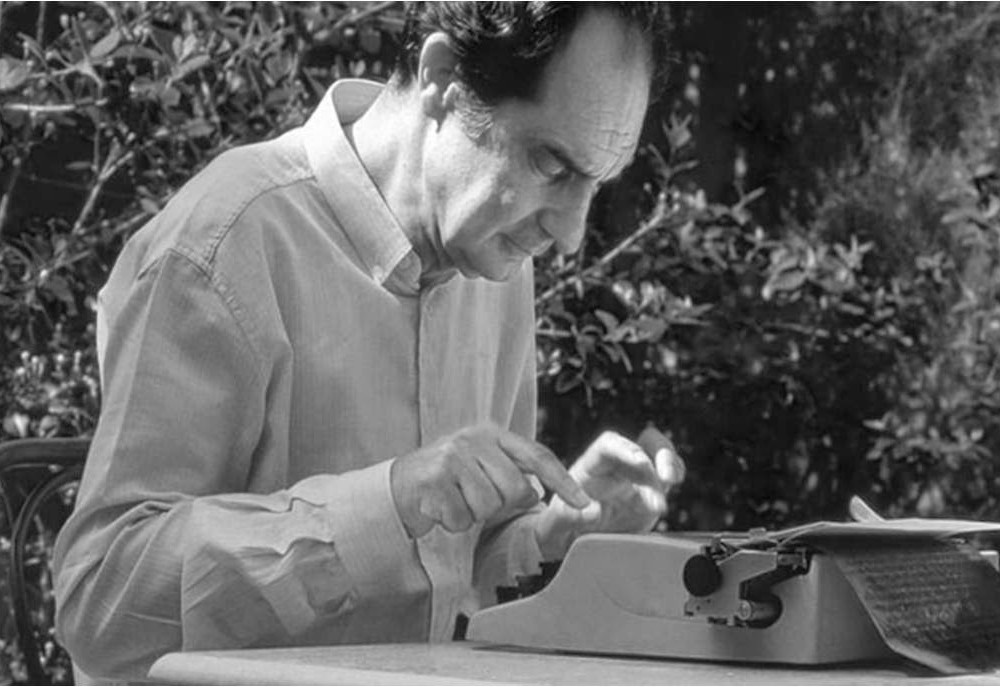

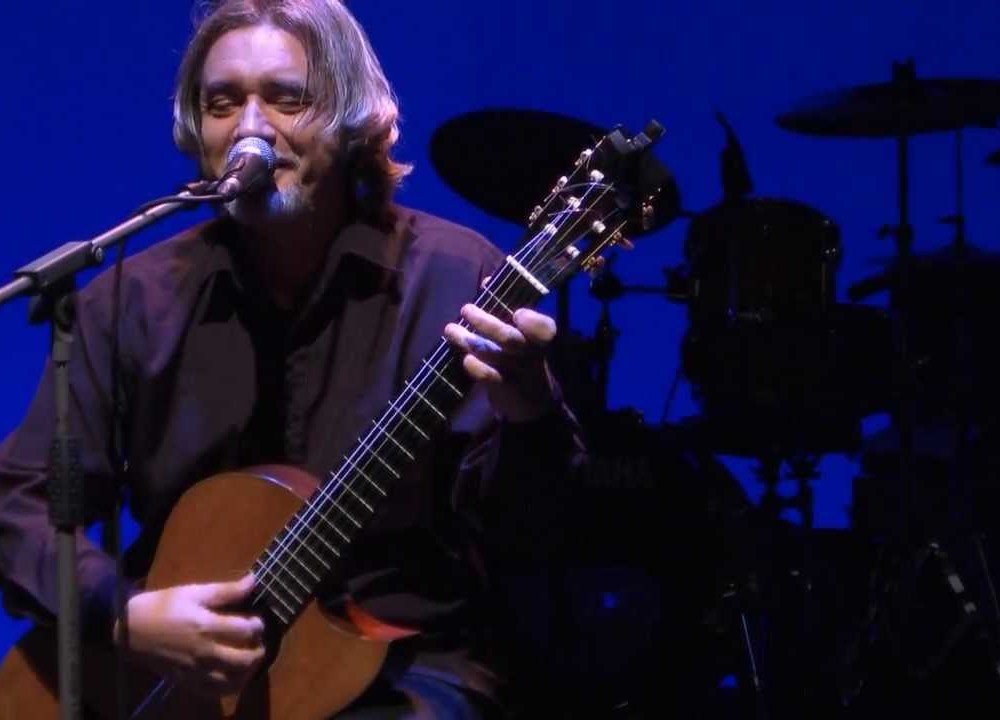

Il rapporto tra Matt Elliott e l’Italia è lungo e fruttuoso, costellato di grandi momenti live. L’artista di Bristol, per nostra fortuna, è infatti passato diverse volte al Freakout Club di Via Emilio Zago a Bologna, ovvero la culla della musica underground cittadina. Una delle ultime volte in cui abbiamo visto Elliott su quel piccolo palco, persi nelle incredibili code armoniche cariche di effetti e pathos che la sua chitarra ci sa sempre regalare, abbiamo sentito la sua voce effettata pronunciarsi in un italiano abbozzato estemporaneo. Il brano che il nostro artista stava eseguendo era “Il Galeone”, ovvero il canto anarchico che deriva dalla poesia Schiavi, scritta nel 1967 nel carcere di Fossombrone da Belgrado Pedrini.

Una scelta non forse a caso questo inno ribelle, considerata la carriera di Elliott, costellata di sperimentazioni, di un’anarchica ricerca musicale e la vicinanza emotiva con i perdenti, i diseredati, ultimi, eroi delle canzoni che trovano pace solo in fondo a una bottiglia ormai vuota.

Dai primi anni legati all’elettronica più oscura e sperimentale di scuola britannica, Aphex Twin su tutti, di acqua sotto i ponti ne è pass ed il nostro è riuscito nell’impresa di modificare il suo linguaggio espandendolo in nuovi percorsi originali ed inaspettati, tra post folk, post rock e il suo personalissimo timbro votato al cantautorato spettrale.

La pietra miliare del cambiamento sonoro del mondo di Elliott è stata posta dalle famose Drinking Songs del 2005. Per festeggiare il ventennale quell’ imprescindibile disco viene riproposto in versione “dal vivo” con l’ Lp dal titolo: Drinking Songs – 20 Years On.

Le litanie ubriache, minimali e ossessive della tetralogia delle “songs” ( Drinking songs – 2005, Failing Songs – 2006, Howling Songs – 2008, Failed Songs – 2009), primo approccio a canzoni cantautorali poi diventate sempre più barocche, seppur rimanendo intime nei successivi capolavori (The Calm Before, secondo noi, sfiora la perfezione!) sono state sempre accostate dall’esperienza live, tra palchi e palchetti, per un neverending tour infinito. Qui, quel pugno di canzoni da osteria alla fine del mondo, primo capitolo della saga, si è arricchito approfondendo senza disunire il suo nucleo poetico iniziale.

Ascoltando le Drinking Songs – Live 20 Years On, il pugno nello stomaco rimane invariato a quello ricevuto di vent’anni fa e bastano due note di chitarra di Elliott in Loop e un accenno della sua voce ovattata e suadente per allontanarti dal presente ed entrare in quell’incubo onirico e personale che solo lui, insieme a pochi altri, sa evocare. C.F. Bundy/Trying to Explain, nella nuova versione, è ancora forte di quella melodia desertica che contraddistingueva la versione originale, con la testa ai Calexico per intenderci, che sembra perfetta per il funerale di un indiano Cheyenne, un western a colori in cui la brillante melodia di piano scivola nella malinconia assoluta della lunga coda gitana. Il brano successivo, What’ s Wrong, mantiene l’andamento da ninna nanna lunare, alla “Golden Brown” degli Stranglers, dove la voce, però, aiutata dall’andare degli anni è diventata più oscura e matura e richiama certi capitoli Timber Timbre.

The Kursk è ancora il brano più mefistofelico e malinconico dell’album anche se l’innesto folk, tra violini e fanfare varie nella coda del pezzo, diventa predominante, alleggerendo (e un po’ ovattando) le sfumature più dark del brano.

Il pianoforte di What The Fuck Am I Doing On This Battlefield sembra invece arricchire il substrato musicale di quell’inno da bucaniere ubriaco in cerca di sé che il brano rappresenta, dandogli più bucolico splendore.

A Waste of Blood è ancora devastante nella sua deflagrazione alla “Berlin” di Lou Reed, ed in più, in questa nuova versione, acquista alcune vette di malinconia estrema che richiamano addirittura, in alcuni momenti, il capolavoro vocale di Chet Baker Sings.

La coda di strumenti a fiato di The Guilty Party sembra portarci in atmosfere alcoliche popolari, ancora più dentro quelle osterie calde e fetide, bagnate dal liquore che il nostro Elliott sembra così tanto amare. Viene quasi da chiedersi se, venendo così tante volte a Bologna, il nostro buon cantautore di Bristol abbia incontrato quegli Zingari Felici, di Lolliana memoria che, in Piazza Maggiore, ogni tanto continuano ad ubriacarsi di Luna, di Vendetta e di Guerra.

The Maid We Messed, oggi come allora, stravolge tutto il lavoro precedente con quel tripudio di ritmo Techno – Trip Hop che ti sbatte dritto in faccia il punto di incontro tra il passato e il presente del musicista di Bristol, oggi un suono votato ancora di più ad un futuro incredibilmente ricco di aspettative, almeno finché avremo dei Matt Elliott (il Nick Drake del nuovo millennio!) in giro a fare musica …

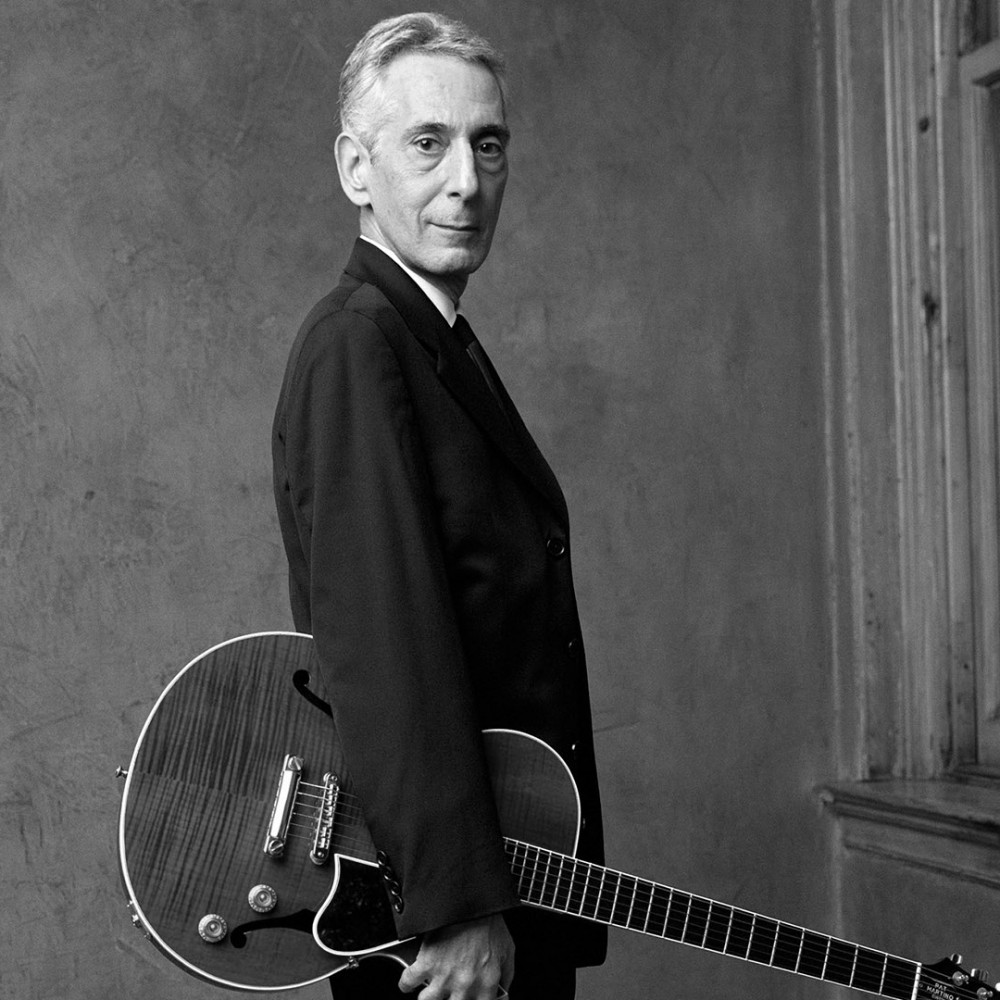

Post Contemporary Corporation

Patriottismo Psichedelico

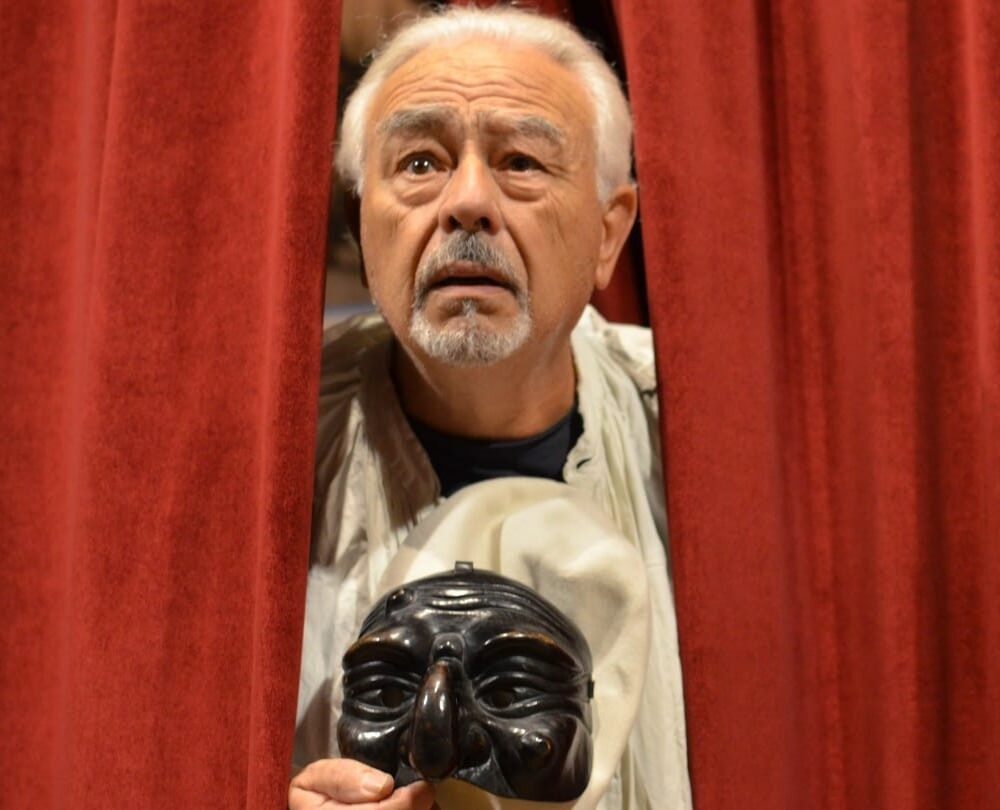

Non è da ieri che il nostro patriottico psichedelico di riferimento si siede dalla parte del torto. Immaginatevi, infatti, uno spirito libero intrappolato nella Bologna bolsa e dotta, piena di aperitivi radical chic con i loro tronfi discorsi da professoroni; è chiaro che essere “contro” in questo contesto noiosissimo è semplicemente un metodo per sopravvivere. Nei confronti di questo scenario asfittico e intellettualoide, Zecchini si è sempre dimostrato diametralmente opposto. L’artista si immola sull’altare dell’equivoco poiché ormai, nella nostra panciuta città del tortellino, è ’unico erede di esperienze dei Disciplinatha e Gaznevada. Zecchini poi, come ulteriore arma dialettica rispetto alle band citate prima, possiede l’ironia (e l’autoironia) e questo fattore rende i PCC (insieme ai BJLFP di Roma) l’esperienza musicale più pericolosa che puoi ascoltare attualmente in Italia. Oggi, infatti, non si corre certo il rischio di fare dei Post Contemporary Corporation una bandiera: qui infatti non siamo dalle parti del Vattani definito “console fascio-rock”, leader dei Sotto Fascia Semplice, ora stretto nella giacchetta del diplomatico, ma nemmeno nel trionfalismo di maniera delle reunion ben pagate, vedi quella dei CCCP in primis. Qui non si fanno i soldi ma non si fanno neanche sconti e la poetica di Zecchini non è mai stata così incandescente come adesso in cui la crisi dei valori è sempre più evidente.

Anche la musica dei PCC ha subito un’ evoluzione e nell’album Patriottismo Psichedelico, compendio definitivo della poetica Zecchiniana, il post rock (magnificamente rappresentato dalla chitarra del compianto Dario Parisini) si apre ad ampie vedute cinematografiche (alla Teho Teardo per capirci) raggiungendo apici musicali finora mai raggiunti dalla band.

Si parte dalla cavalcata claustrofobica di “La Giornata Di Un Nevrastenico” per proseguire con “Nostalgia Unghiuta di Kuala Lumpur” dove “Long Train Running” dei Doobie Brothers esplode in un’orda elettronica ricolma di malinconia barbarica dove i nodi vengono finalmente al pettine mentre l’aedo nero si/ci chiede:

“Come mai l’alito fetido dei moralisti impesta le camere da letto dei quartieri popolari?”. A seguire si entra nel misticismo di brani come “Estremo Settentrione” o “Palingenesi Tardiva”, per raggiungere poi il culmine nel brano cardine del disco, ovvero il Kabarett Brechtiano di “Heimat”. Ogni brano di Patriottismo Psichedelico è denso di libertà creativa sia che si ricorra all’invettiva “Le vostre putride esistenze non valgono una cicca (compresa la mia)”, sia che si vada verso l’epica “Paseo por el lado salvaje en Barcelona” o nella mistica punk “Zen Monster (Essere Interi Nel Frammento)”. Il finale del disco è destinato all’inno, ormai ultra-classico, “Bob Marley era una brutta persona”. Quello che non possiamo fare a meno di notare, ascoltando il disco di Zecchini è che malgrado la costante ricerca dei PCC di una granitica “vitalità barbarica”, le parole dell’artista non ci sono mai state così di conforto come oggi che ci sentiamo così deboli e cedevoli nelle nostre infinite e insormontabili mediocrità.

Dear Bongo

Unfulfilled

La formazione, di base a Bologna, sfoggia un denso Math Rock, pieno di sfaccettature e di carica adrenalinica. Il collage dell’Artwork di copertina ben rappresenta l’attitudine del gruppo che attinge a piene mani dai riferimenti del genere Shellac, Slint, Don Caballero in primis, per miscelare il tutto con varianti Post- Hardcore, sulla scia dei primi Helmet per intenderci. Si inizia con “Travet”, in cui si sente una nota punk blues in apertura che può richiamare certi capitoli dei Jon Spencer Blues Explosion per poi virare nei classici canoni Post- HC, con la “classica” fase ritmica alla Fugazi. Più funk e ricca di cambi ritmici repentini in progressione è “Dead Flesh” per poi passare alla più classica e “rocciosa” Give Me Some More”, in odore di Black Flag. Il nostro brano preferito dell’Lp, forse perché possiede un tocco inaspettato, è Class Of ’99 che, svuotandosi un po’ dell’impellenza punk, valorizza la progressione ‘matematica’ del brano.

Un altro brano interessante del disco è “Anna”, in cui lo spoken diventa prominente sulla scia della piega che ha preso di recente il post punk, ovvero i primi Idles, (ora redivivo nelle Lambrini Girls). La title – track del disco, carica di urla fragorose alla David Yow, scivola nell’esplosione finale e ci porta a lodare questo disco d’esordio che segue un Ep pubblicato ad inizio 2024, definendone meglio i contorni.